日本社会爆出了一起规模罕见的考试替考事件,让人们再次关注起考试公平这个老生常谈的话题。主角是TOEIC考试万德策略,也就是大家熟悉的“托业”英语能力测试。

这事儿的主线其实并不复杂——一个中国籍的京都大学研究生,名字叫王立坤,在今年5月因为替别人考试,在东京的板桥区考场被当场逮捕了。

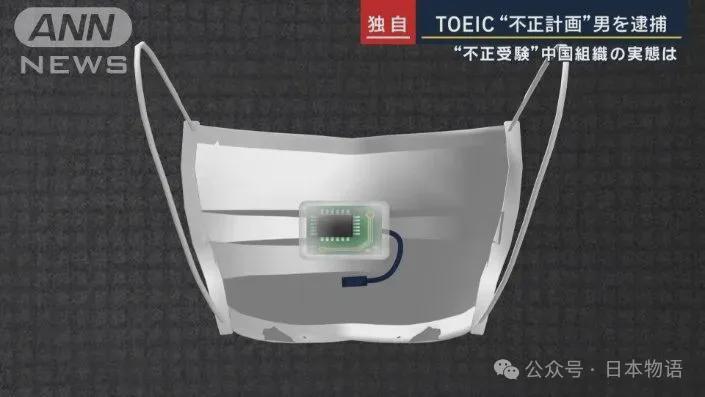

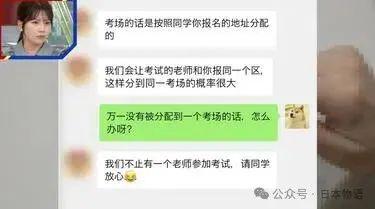

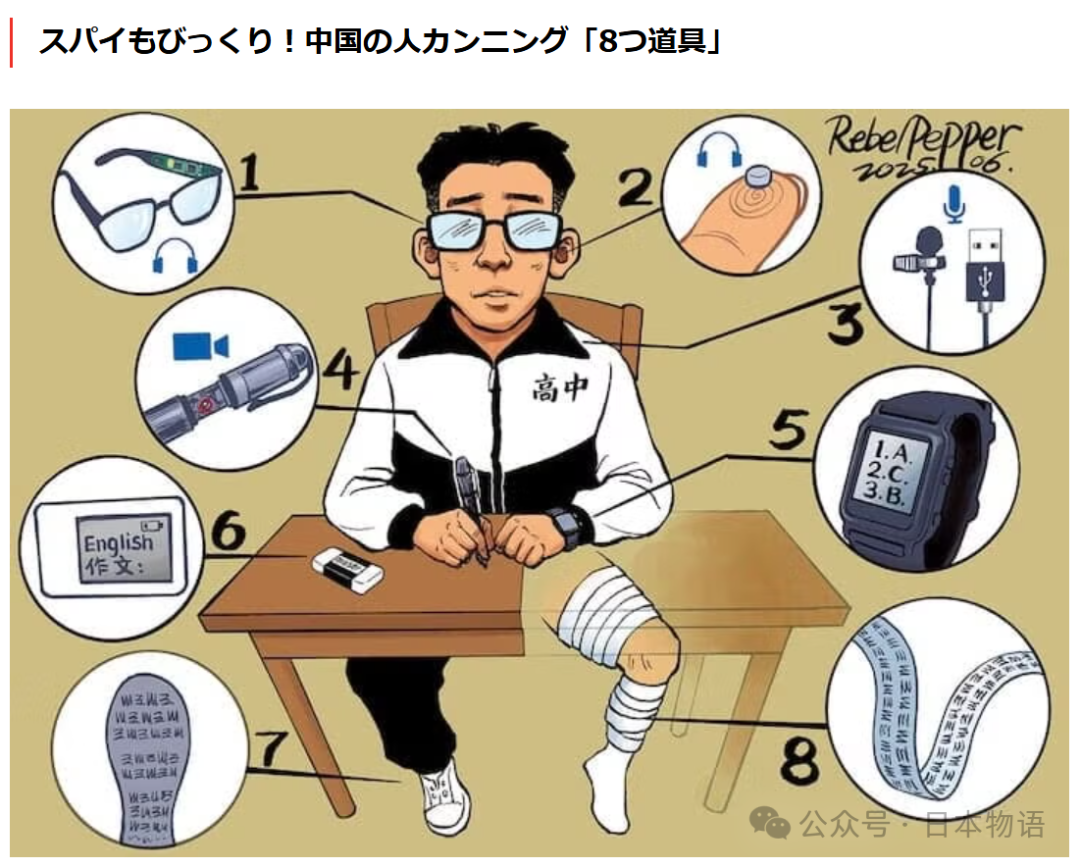

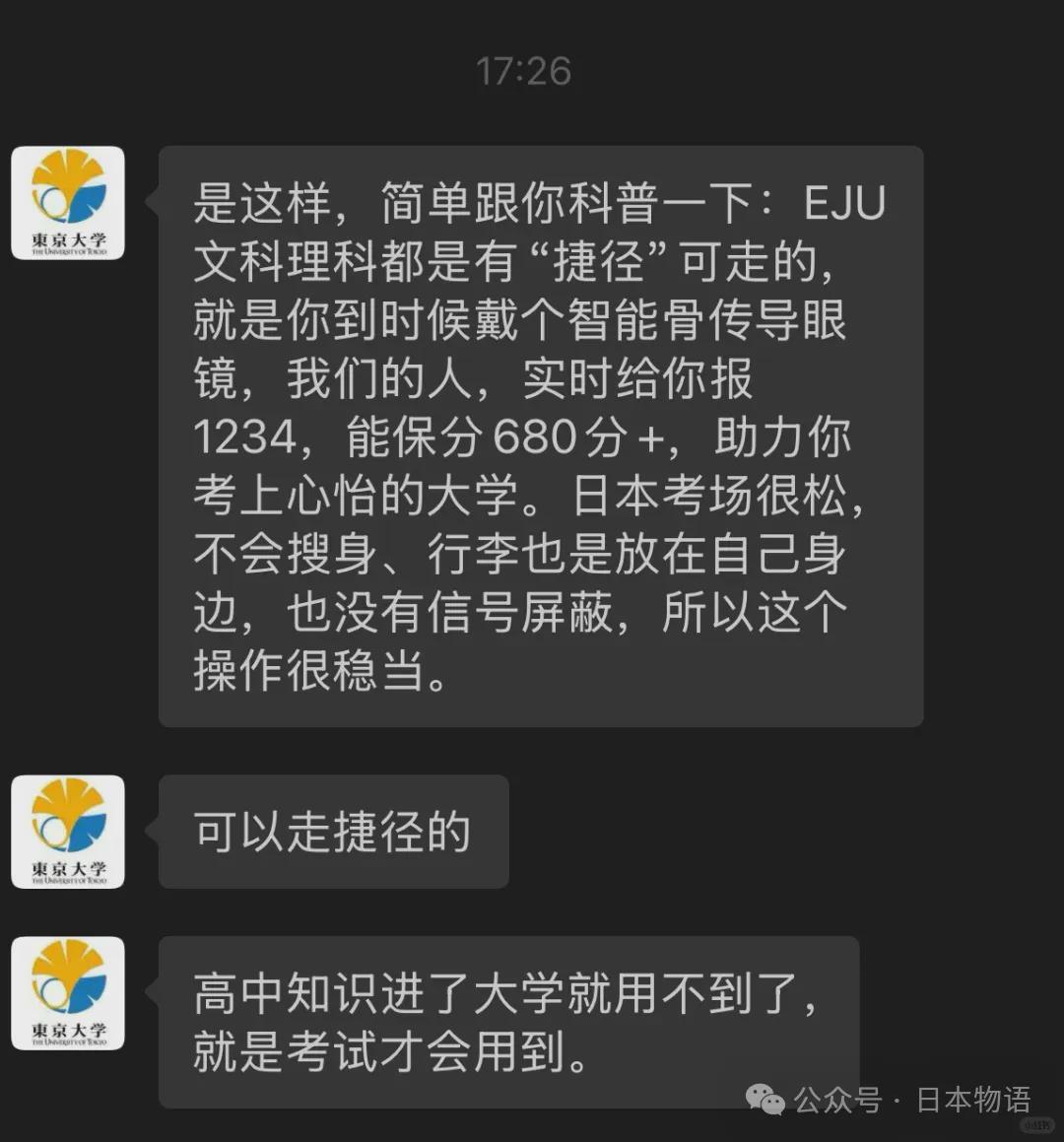

被查出来时,警方从他身上搜出了藏在口罩里的微型麦克风,还有一副看起来很高级的智能眼镜——这种“智能眼镜”,说白了就是用来作弊传递答案的工具。

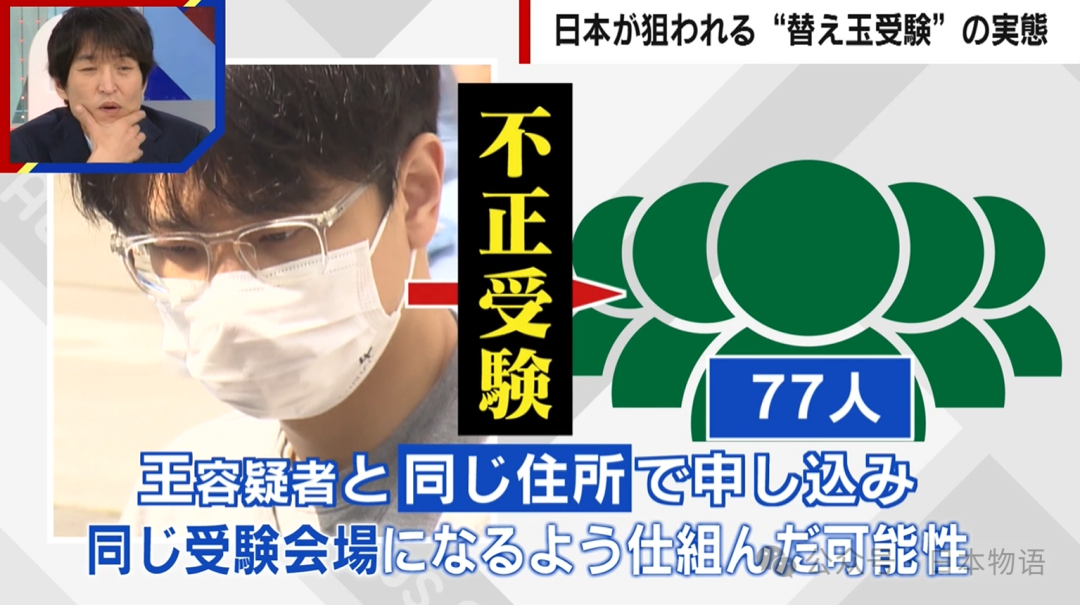

事情的水面下却远没有这么简单。日本TOEIC主办方顺藤摸瓜一查,发现从2023年5月开始,竟然有多达803人,报名时填写的住址和王某一模一样,或者只差个房间号。

按日本的考试安排,报考者会被分配到离住址最近的考场。这样一来,“同一地址”的人基本都会分到一个考场,现场组织作弊就容易多了。

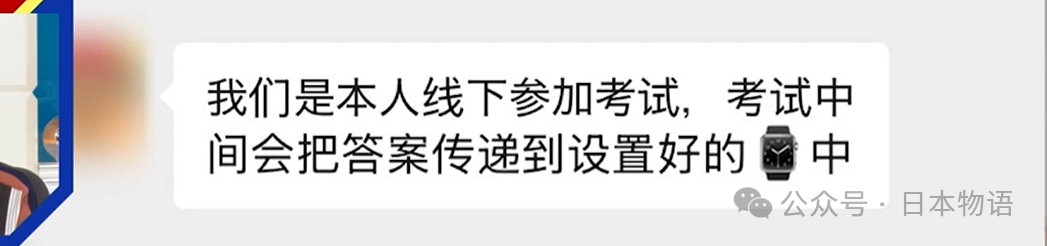

这803人不止是同住址的问题,根据警方调查,还有77个人直接通过王某获取了答案。方式大致就是王某混进考场,靠身上的设备实时把答案传出去,同场的考生通过手表、眼镜、耳机等接收信息,堪称现实版的“高科技小分队”。

事件曝光后万德策略,日本TOEIC官方不得不出手,对这803名考生采取了最严厉的措施——过去所有考试成绩一律作废,未来五年禁考!如果有学校或公司需要核查,他们会直接告知这些人的名单。

至于考场的安保措施也升级了,开始要求可疑报名者提前提交身份证明,考试当天也要确认手机是否彻底关机,甚至连眼镜都要查一查是不是带有特殊功能。

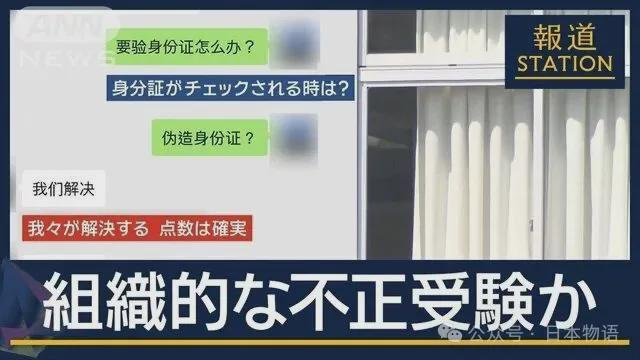

其实替考、作弊,这类事大家或许并不陌生。让人感到“新鲜”的,而是如此规模和组织化程度——据说这背后有一整套“服务”,从报名、考场安排到作弊工具准备,都由一批“专业团队”在操盘。

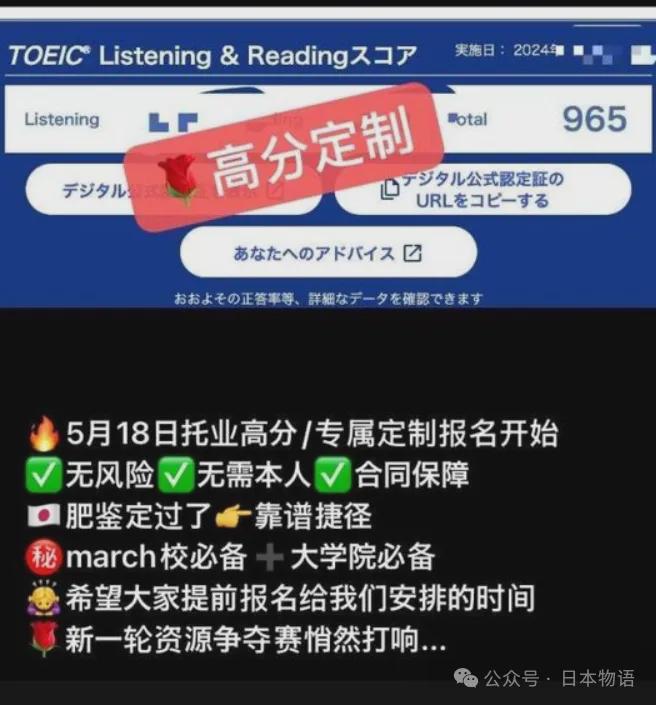

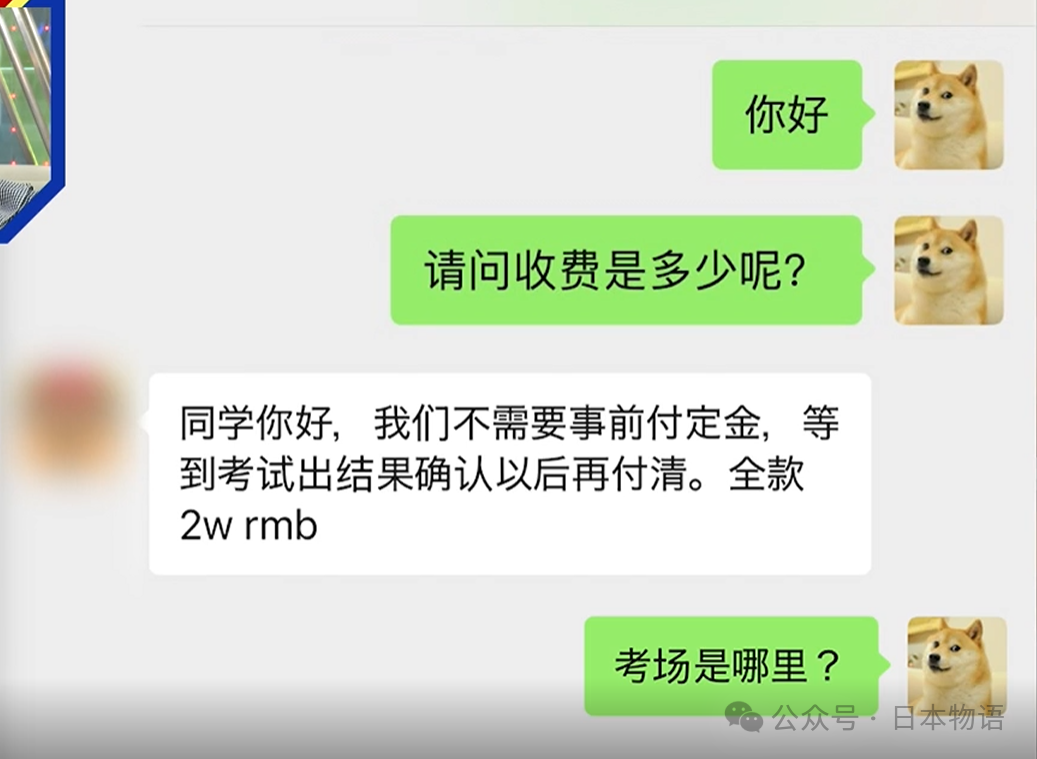

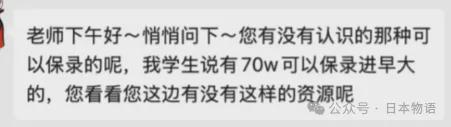

这些团队在中国的社交媒体上,打着“保证800分以上”“可协助考托业、大学入学、毕业等考试”的广告,甚至还承诺一条龙服务:替你考进大学后,后续的论文、口语测试都能代劳,直到你顺利毕业为止。

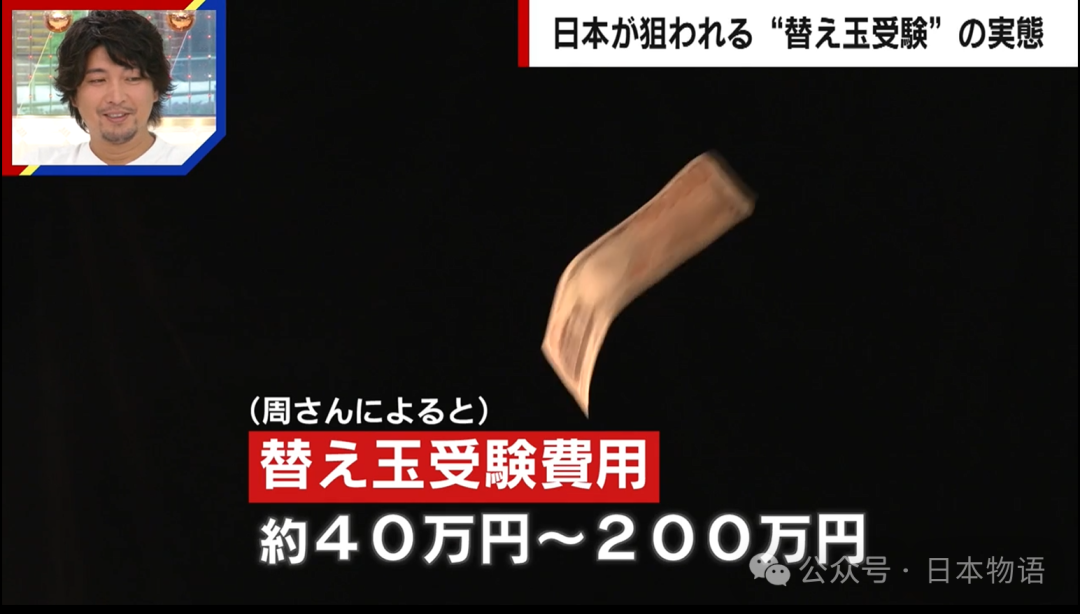

而且费用也不低,据说一次替考的报价在40万到200万日元之间,最贵的甚至能包你“毕业”——当然,愿意掏钱的人也大有人在。

在日本,英语能力证书是升学、找工作的“刚需”。有中国留学生表示,自己在国内卷得厉害,到了日本发现只要考个高分就能拿到理想学校或者就业机会,日本的“性价比”很高。

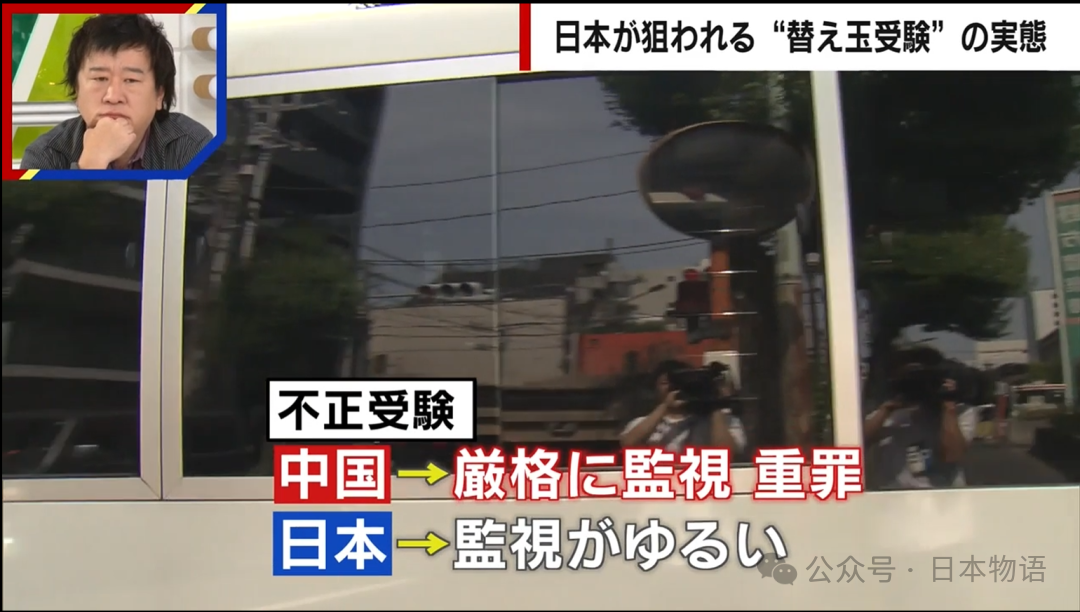

再加上日本这边对考试舞弊的法律处罚相对温和万德策略,远没有国内那么严厉(国内直接入刑),于是成了一些人眼中的“漏洞天堂”。

不过正所谓“道高一尺,魔高一丈”。为了不被查出来,这些“替考组织”也在不断升级自己的手法。

比如,有些“公司”承诺绝不让同一个地址报名多个人,避免引起主办方注意,还有的直接用最新的可穿戴设备,手表、眼镜,甚至定制耳机,科技含量拉满。

至于那些还在大肆招揽业务的,甚至声称团队里“老师”都是在日本顶尖私立大学读硕士、博士的,点名早稻田、庆应、上智,保证拿高分,出了事还能帮你调换场次,安全性也一再“打包票”。

可现实哪有那么理想?很多所谓“包过”的广告,其实只是噱头。业内人士透露,社交媒体上宣传的大约七成的替考中介都是骗子,收了钱就消失不见,或者半路甩锅“政策变动”,转手就跑路了。

有的学生图省事、图省力,最后钱没了,证书也没拿到,只能自认倒霉。

这起案件其实让人唏嘘。一方面东亚社会对学历和证书的依赖,给了灰色产业可乘之机。另一方面,哪怕是技术含量极高的作弊手段,也终究敌不过制度完善和人性弱点的博弈。

日本考试主办方这次也算是被狠狠上了一课,不得不全面升级防作弊手段,包括设置手机信号探测器、加强现场核查、联网核查身份信息等,等于变相提升了考试的门槛和成本。

前人砍树后人暴晒,事件闹到今天其实值得每个身处异国他乡的人警醒。无论是为了升学、找工作,还是单纯追逐“高分”的虚荣,走捷径终究不是长久之计。对中国留学生来说,努力融入和用实力证明自己,才是更有分量的“性价比”。那些一心想着钻空子、搞擦边球的,迟早会被现实撞个正着。

日本社会表面平静,实际对公平和规则的执着一向不容轻视。对TOEIC主办方来说,这一次风波虽然损失惨重,却也敲响了警钟。或许今后,日本也需要更加成熟和坚实的制度来守护考试的公信力,也希望那些执着于“替考”“作弊”的生意,早点在社会的自净能力下销声匿迹。

知识点:

在日本,“替玉”本来的意思其实不是指“替考”,而是指吃拉面加面的意思。比如吃豚骨拉面时,吃完面可以再加一份面,这个行为就叫“替玉”。在日本网络上,部分学生圈子把“替玉”用于“替考”。原因是“玉”有“人头”“角色”的意味,也就是替别人顶上去考试,类似“顶替”。日语网络圈喜欢玩汉字,原本“替玉”是正经的拉面用语,后面被网友们用在“替考”这类需要“顶替身份”的情境,比如大学入学考试。属于网络黑话、俚语。

维嘉资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。